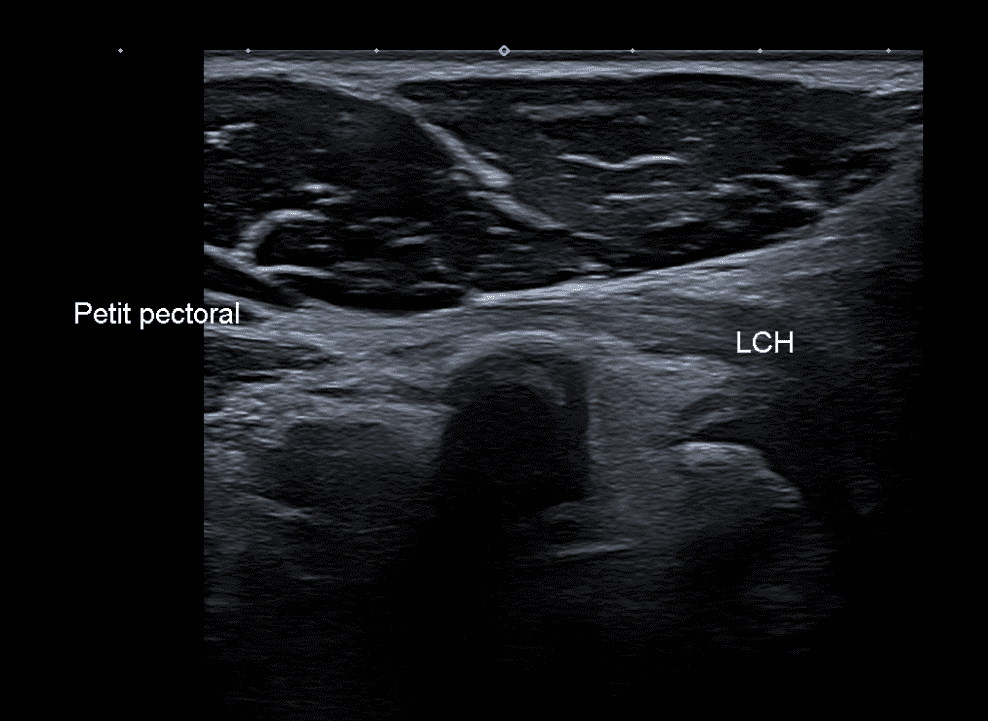

Continuité du petit pectoral avec le ligament coraco-huméral

Échographie

Continuité anatomique des fibres tendineuses fibrillaires du tendon petit pectoral avec le ligament coraco-huméral, passant en pont au dessus du processus coracoïde.

Description

Cette variante anatomique fait partie des variations du muscle petit pectoral (PMM) qui ont une prévalence plus élevée qu'on ne le pensait auparavant. Une étude sur 45 épaules de spécimens anatomiques a révélé une prévalence de variations du PMM de 37,84%.

Ces variations sont classées selon la classification de Le Double, où le type I correspond à une insertion ectopique du tendon du petit pectoral (EIPMT) qui passe au-dessus du processus coracoïde sans s'y attacher.

Anatomie et relation avec le ligament coraco-huméral

Dans cette variante, le tendon du petit pectoral (PMT) se prolonge au-delà du processus coracoïde pour s'insérer sur la capsule articulaire gléno-humérale ou d'autres structures adjacentes. Une hypothèse phylogénétique suggère que le ligament coraco-huméral (CHL) pourrait en fait être un vestige du tendon du petit pectoral qui aurait migré de l'humérus vers le processus coracoïde au cours de l'évolution.

Implications cliniques

Cette variante anatomique a peu d'implication en pratique mais certains auteurs pensent qu'elle peut avoir des conséquences cliniques telles que:

- Douleur à l'épaule et limitation de l'amplitude de mouvement.

- Implication dans le conflit sous-acromial et sous-coracoïdien antéro-médial.

- Raideur de l'épaule et capsulite adhésive.

- Lésions du labrum supérieur antérieur à postérieur (SLAP).

Les épaules présentant cette variation anatomique ont montré une distance coracopectorale significativement plus petite et des zones d'insertion plus grandes que les épaules sans variation.

Conclusion

Cette variante anatomique du petit pectoral, caractérisée par une continuité avec le ligament coraco-huméral, est plus fréquente qu'on ne le pensait initialement. Elle pourrait avoir des implications cliniques en termes de douleur et de fonction de l'épaule.

Une meilleure compréhension de cette variation est essentielle pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des pathologies de l'épaule.