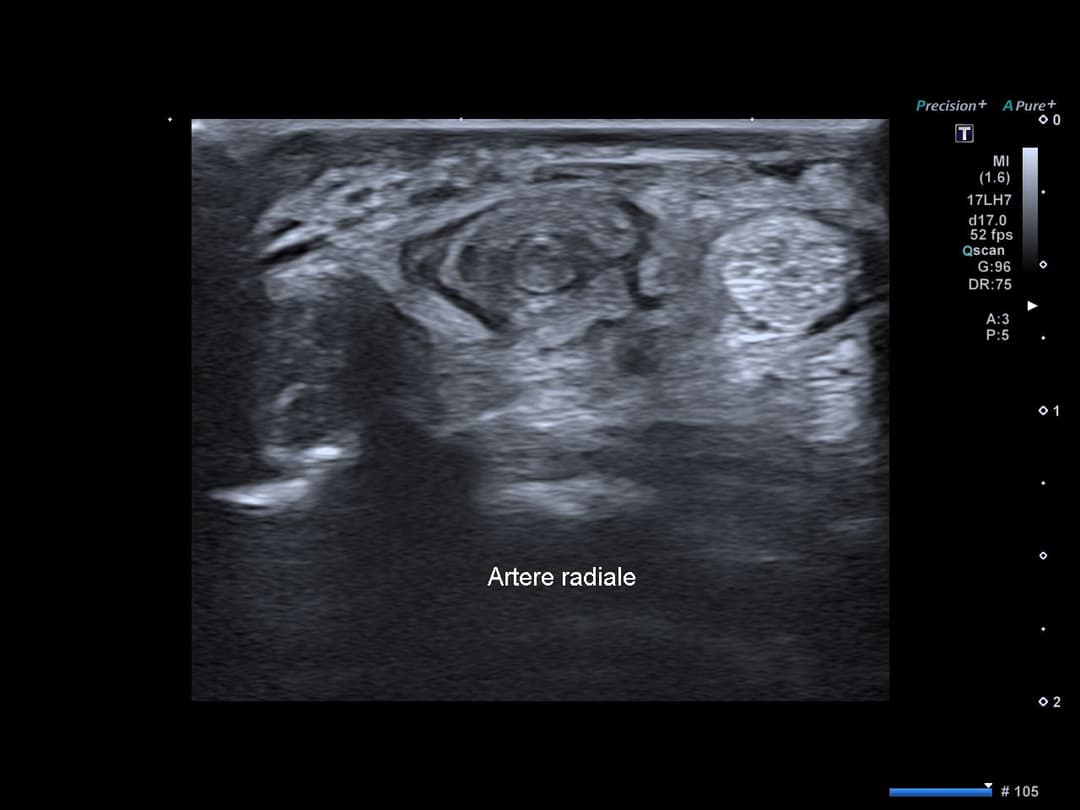

Thrombose de l'artère radiale

Présentation clinique

Patiente de 70 ans présentant un gonflement douloureux du versant radio palmaire du poignet droit sans contexte traumatique apparu 1 semaine avant l'examen.

Absence de signe d'ischémie. Suspicion clinique de ténosynovite de De Quervain.

Échographie

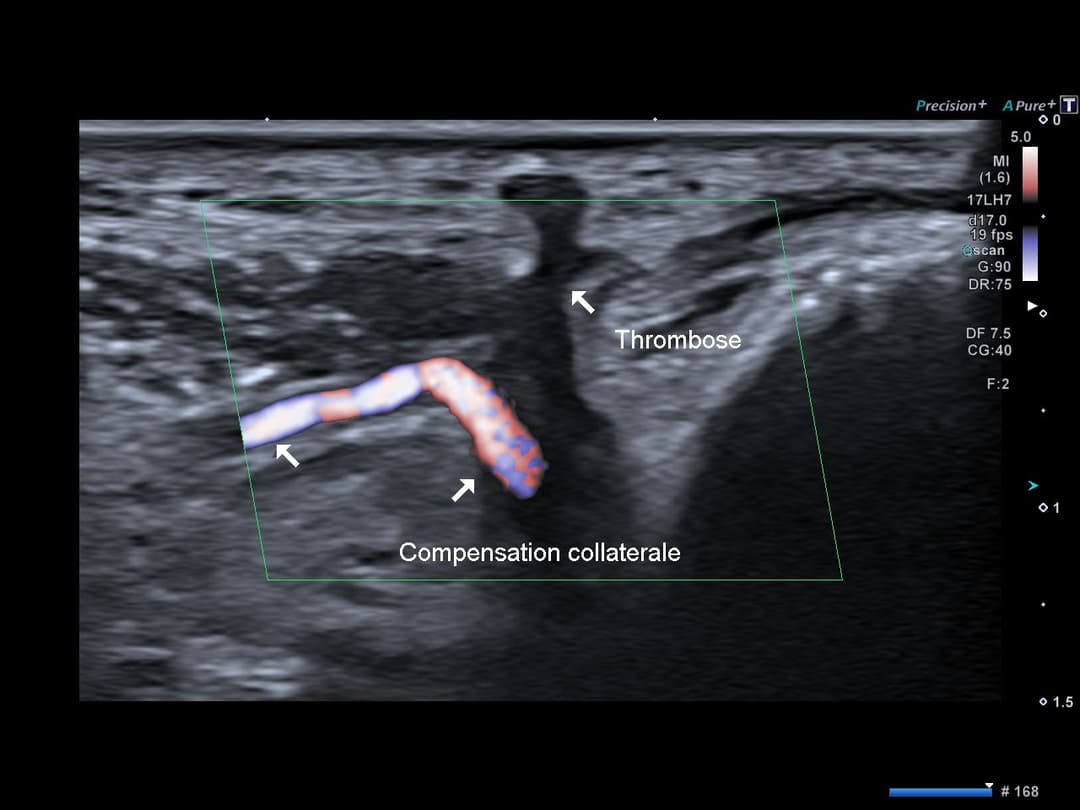

Thrombose complète segmentaire de l'artère radiale avec oedeme péri artériel

En vue longitudinale, visibilité de l'extrémité supérieure de la thrombose avec arrêt du flux en Doppler couleur

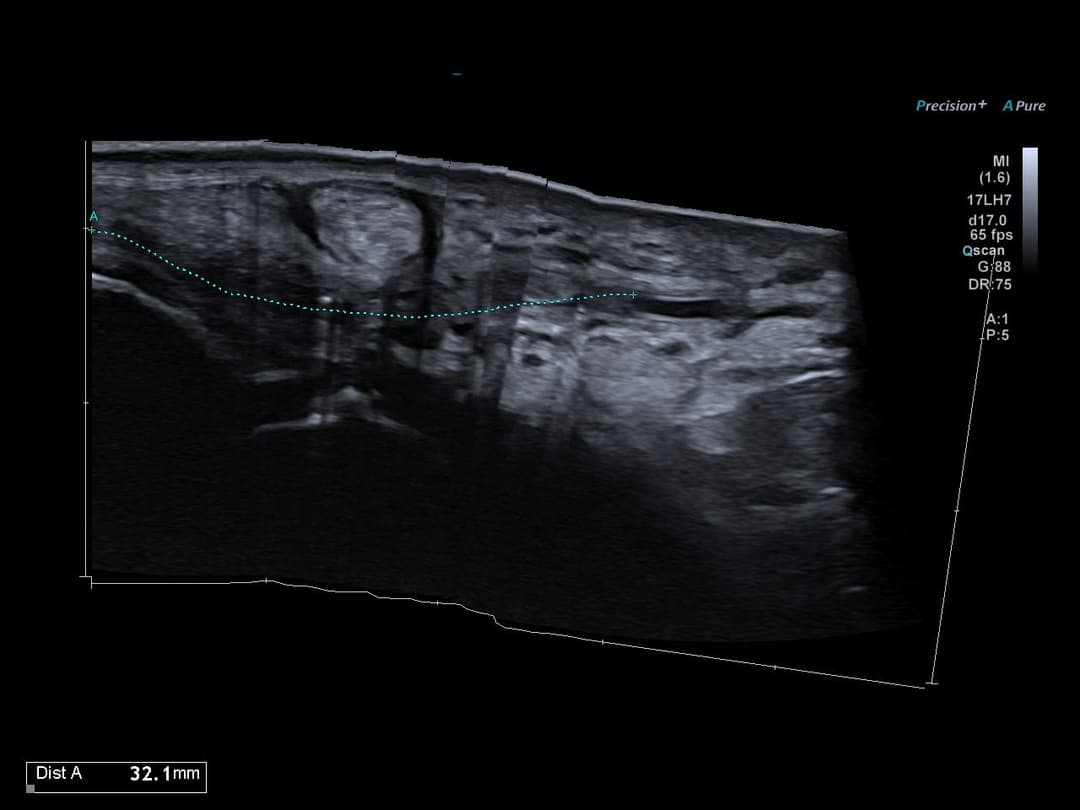

Vue panoramique de la thrombose s'étendant sur 3 cm

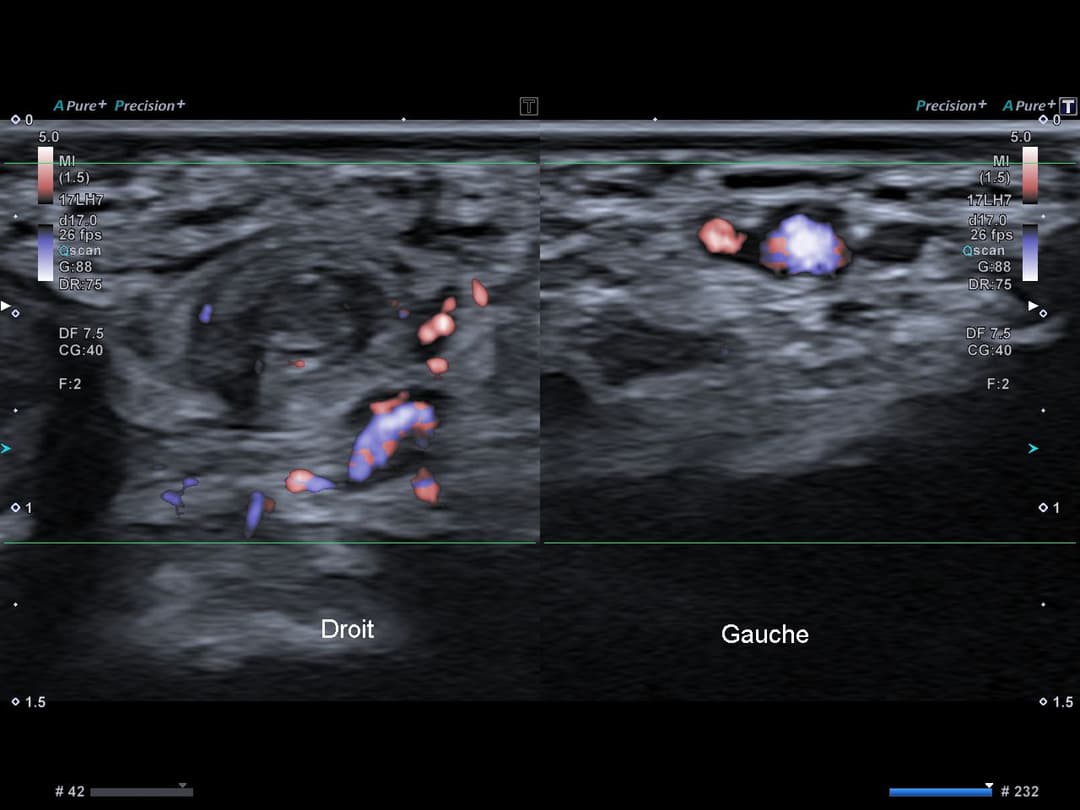

Comparatif avec le côté opposé non pathologique

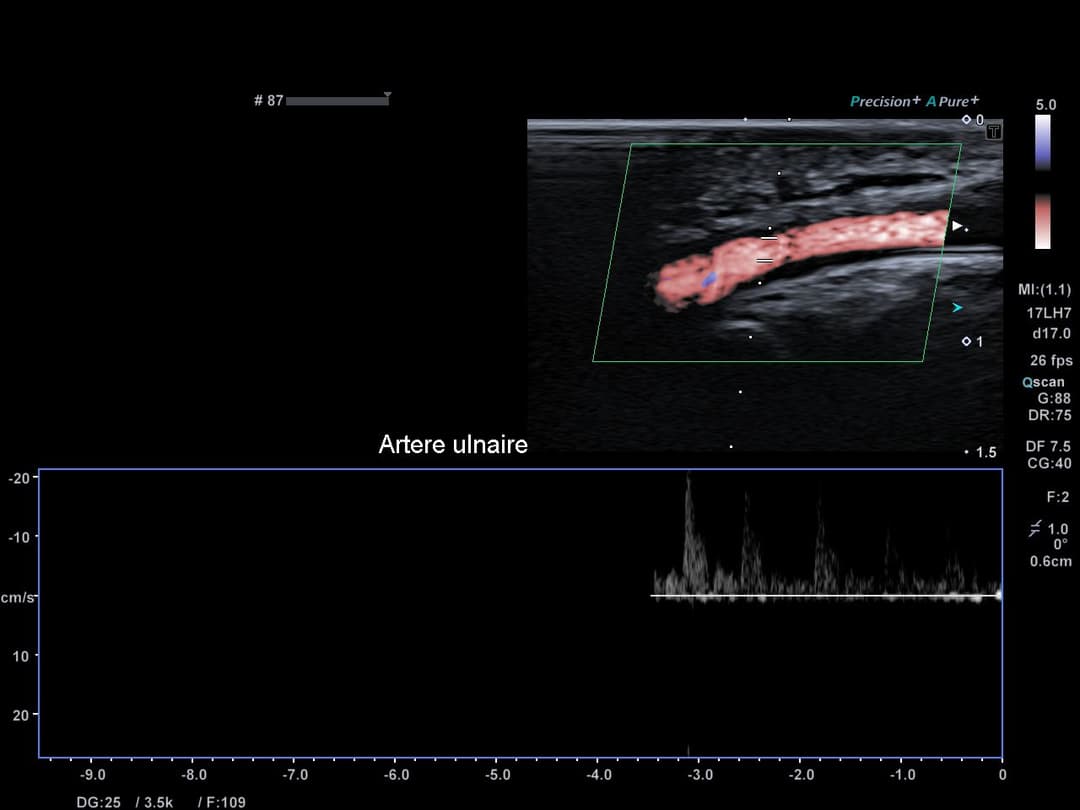

Bonne perméabilité de l'artère ulnaire

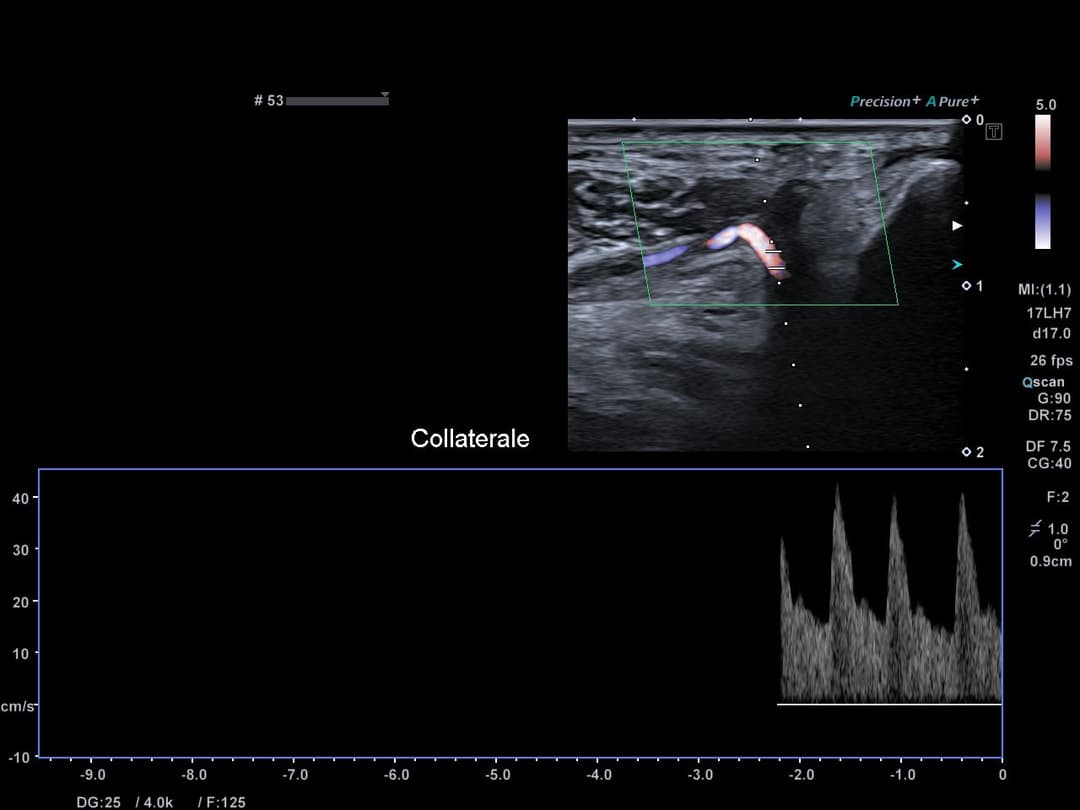

Reperméabilisation de l'artère radiale en distalité de la tabatière anatomique par une branche profonde de l'artère ulnaire, venant de l'arcade palmaire dorsale (profonde). L'arcade palmaire superficielle n'étant pas complète chez cette patiente.

Hyperdébit compensateur de cette branche collatérale venant du réseau ulnaire

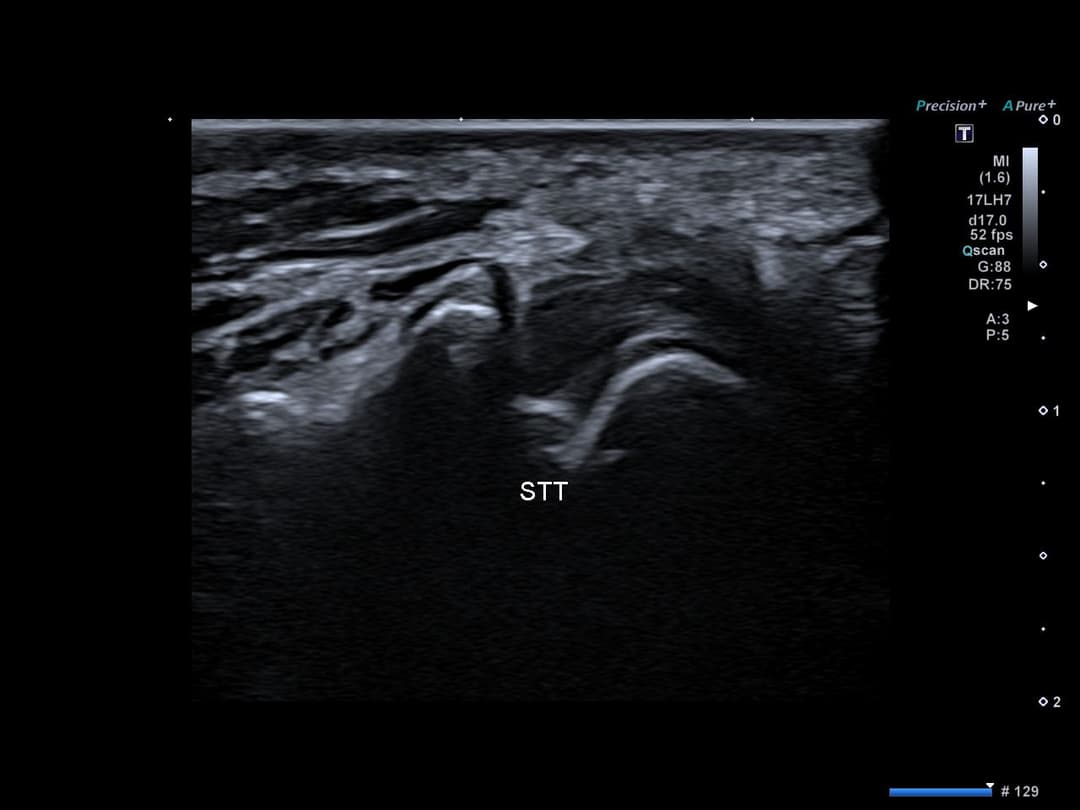

Intégrité des tendons de la première loge tendineuse et de leur rétinaculum sans signe de De Quervain

Intégrité de l'articulation scapho-trapézienne

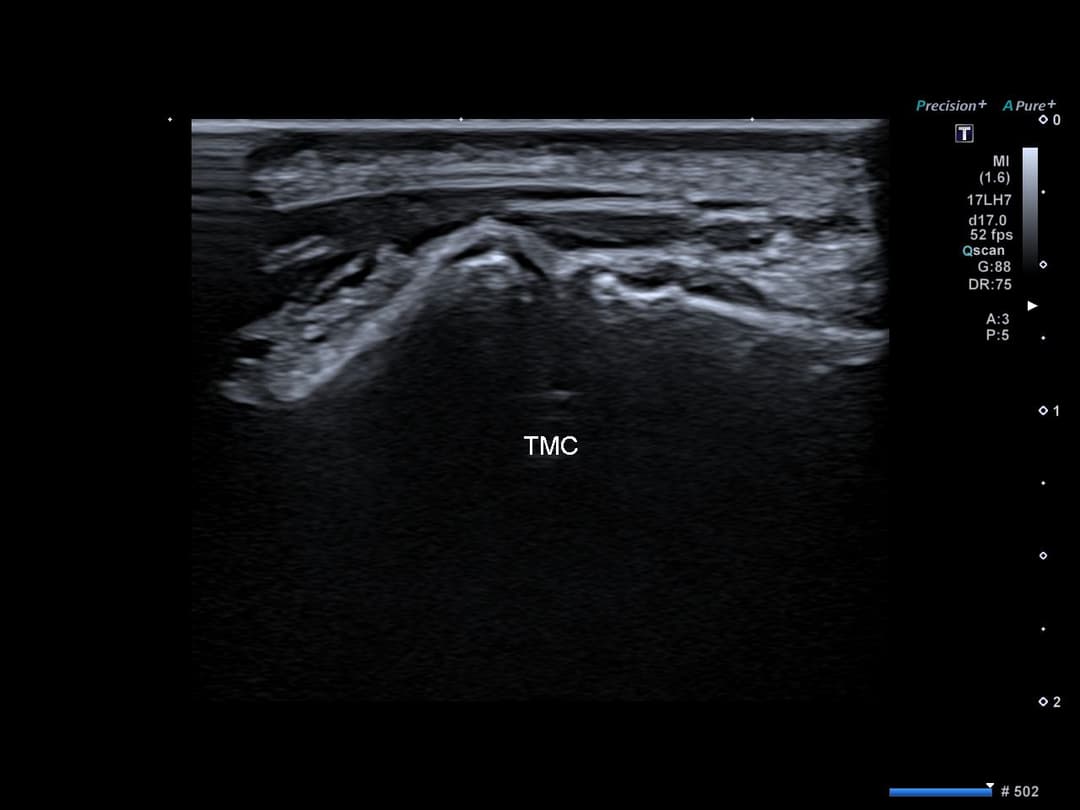

Intégrité de l'articulation trapézo-métacarpienne

Description

La thrombose spontanée de l’artère radiale est une pathologie rare caractérisée par la formation d’un thrombus dans l’artère radiale sans antécédent de traumatisme ou d’intervention invasive.

Elle diffère ainsi de la thrombose post‑procédurale souvent associée à l’utilisation de l’approche radiale pour la coronarographie.

Bien que peu rapportée, cette entité soulève des interrogations quant aux mécanismes physiopathologiques sous‑jacents, aux facteurs de risque potentiels (état pro‑thrombotique, anomalies vasculaires, inflammation locale) et aux modalités diagnostiques et thérapeutiques optimales.

Étiologie et Physiopathologie

Les mécanismes expliquant la thrombose spontanée de l’artère radiale restent en grande partie hypothétiques en raison de la rareté des cas rapportés. Parmi les facteurs évoqués dans la littérature récente, on retrouve :

- Anomalies de la coagulation et état pro‑thrombotique :

Plusieurs études suggèrent que des désordres de la coagulation, qu’ils soient héréditaires ou acquis, pourraient favoriser la formation d’un thrombus dans des artères de petit calibre.

- Inflammation locale et vasculite :

Une inflammation vasculaire, même discrète, peut contribuer à la dysrégulation endothéliale et à la formation d’un caillot.

- Facteurs mécaniques et anomalies anatomiques :

Des variations anatomiques (telles qu’une courbure marquée ou un calibre réduit de l’artère radiale) pourraient constituer un facteur de risque en altérant les dynamiques d’écoulement sanguin.

Ces mécanismes, souvent identifiés dans des études de cas ou de petites séries, invitent à une exploration plus poussée afin de mieux comprendre cette entité.

Diagnostic et Présentation Clinique

La présentation clinique de la thrombose spontanée de l’artère radiale est variable et peut inclure :

- Douleur locale et œdème :

Le patient peut ressentir une douleur au niveau de l’avant‑bras associée à une légère tuméfaction.

- Altération de la perfusion distale :

Dans certains cas, on peut observer des signes d’ischémie digitale, bien que souvent compensés par les artères collatérales.

Traitement et Prise en Charge

La prise en charge de la thrombose spontanée de l’artère radiale est généralement individualisée en fonction de la sévérité des symptômes et de l’étendue de l’atteinte. Les options thérapeutiques incluent :

- Traitement médical :

La thérapie anticoagulante représente le traitement de base, visant à prévenir l’extension du thrombus et à favoriser sa résorption.

Dans certains cas, l’ajout d’anti‑agrégants plaquettaires peut être envisagé.

- Interventions mini‑invasives :

Pour les patients présentant des signes d’ischémie sévère ou une insuffisance de la perfusion distale, des techniques d’angioplastie ou de thrombectomie par voie endovasculaire peuvent être considérées.

Les stratégies thérapeutiques récentes mettent en avant une approche conservatrice initiale, avec une escalation thérapeutique en cas d’échec ou de détérioration clinique.

Conclusion

La thrombose spontanée de l’artère radiale représente une entité rare .

L’échographie Doppler demeure l’examen de première intention.

Le traitement repose essentiellement sur une approche anticoagulante, avec des stratégies interventionnelles réservées aux cas présentant une ischémie marquée.